【依存症再発】意思が弱いではなく問題は別にある

【依存症・スリップ】やめても繰り返す”別の理由”

アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症、

X(旧Twitter)でも「禁酒」「断酒」「禁パチ」を続けているなか、

「スリップしてしまった」と落ち込んでしまい、

さらに苦しくなる人たちがいます。

スリップとは再飲酒、再使用、再ギャンブルのこと。

やめている最中に、極一時的に、再びお酒や薬、

ギャンブルを使用してしまうことです。

スリップしてしまうと

意志の弱い自分を責めたり(自分責め)

できない自分に嫌気がさしたり(自己嫌悪)

会社の上司や家族を裏切ってしまい苦しくなったり(罪悪感)

やけくそになったり(自暴自棄)

負の感情に引きずられて悪循環に陥ります。

再発・スリップしてしまう問題行動は

依存症の”別の理由”が根本解決されていないために

必然的に起こってしまう現象です。

やめたいのにやめられない

無意識にしたくなる「衝動」が起こり、

自分では制御できなくなるのが依存症の原理。

飲む打つ問題行動にフォーカスして止めるのではなく、

それを起こす「衝動」がなぜ起こるのかにフォーカスすることが

真の解決に繋がります。

この記事では、以下のことをお伝えします:

- スリップとは何か?再発との違い

- スリップ後に自己否定せずに対応する方法

- 回復の道を進むための心理的ヒント

依存症の問題行動で感じる

「止めたいのに止められない」も「スリップ(再発)」も

別の理由、「ある心理的要因」からきていることに

まず気づくだけで卒業へ大きく前進します。

そして一番のメリットは

「無理なく、自然に」行動できるようになります。

【無意識】衝動に駆られるメカニズム

依存症と脳のメカニズム

依存症になるのは脳の「ドーパミン中毒」によるものと言われています。

脳の神経伝達物質である「ドーパミン」が薬物やアルコールで分泌されて耐性が付き、

過剰にさらなる刺激を求めてしまいやめられなくなってしまう状況になります。

(※下記記事も参考にしてくださいね↓)

一部の人には、

「脳の仕組みだからなってしまったら現実は変えられない」と

諦めてしまう人が多くいます。

真の原因は別にあるからです。

【潜在意識】したくなる衝動は「無意識」にある

まず、その仕組みの原因をそもそも作った

”別の理由”があります。

お酒を飲む行動「問題行動」を

”なぜしたのか?”から心理セラピーでは焦点を当て深く掘り下げていきます。

依存症は「『衝動』を自分では制御できなくなること」と言われます。

「自分で制御できない」が”意識”のどこで行われるかを知ることが大事です。

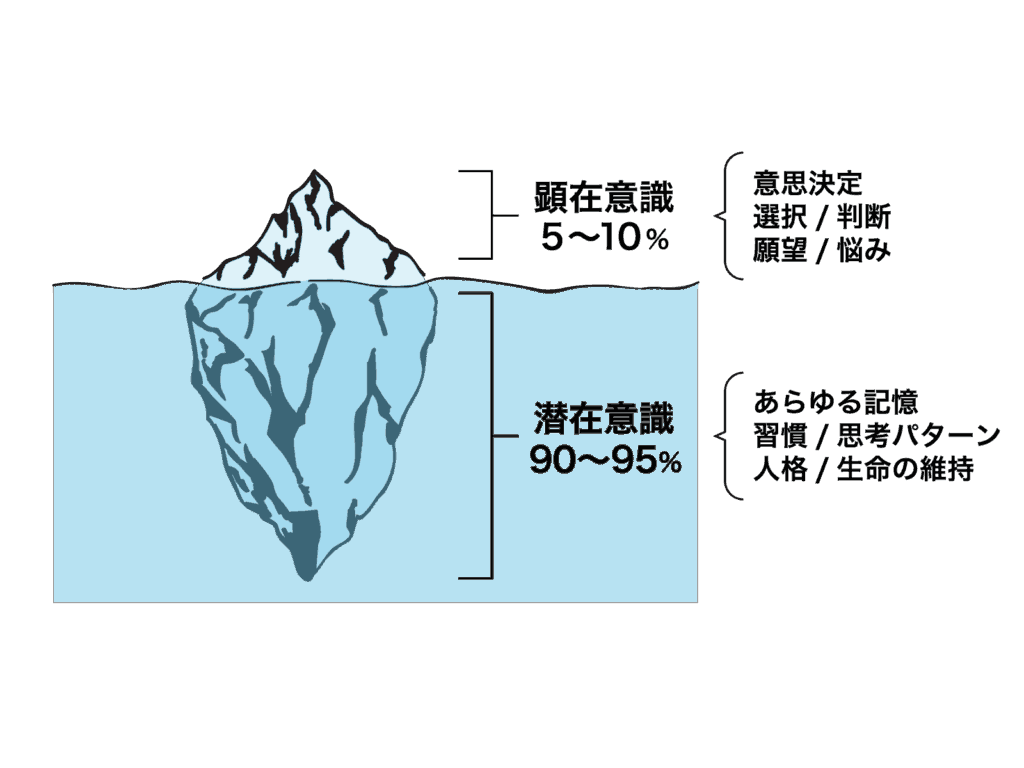

意識には「顕在意識」と「潜在意識(無意識)」に分けられます。

「意識」の概念を提唱したのは

精神科医・心理学者のジークムント・フロイト(1856-1939)です。

精神分析学では私たちの意識は海に浮かぶ氷山の一角に例えて説明します。

私たちが普段認識できている意識(思考・選択)は顕在意識の世界。

日常では意識されない言語化できていない意識(感覚・感情)が

「無意識(潜在意識)」です。

イライラ・モヤモヤなどの身体の”感覚”も勝手に沸き起こるものなので

これも無意識の領域です。

スリップ・再発が必ず起こってしまう要因

問題行動をやめる方法では

多くの人がスリップ・再発する確率が

必然的に高くなる理由があります。

再発リスクが高まるヒントは

依存症の人が口にするある表現に隠れています。

「したくてしたわけではない。だから自分の意思では決めていない」

「身体が勝手に…」というのをよく言います。

「衝動に駆られる」

「無意識に手が伸びる」

このような自分では行動を「制御できない」という状態は

きちんと意識して自分で意思決定できるレベル(顕在意識)を超えています。

「衝動」は自ら意図して行なった意思決定ではなく、

「無意識(感情・感覚)」の世界で起こっています。

だから”自分で決めた感覚がない”という言い方・表現になっているんです。

これは本人も無意識に言っています。

無意識は私たちをそれぐらい見えない大きな力で動かしています。

理由① 強大な無意識の力がスリップ・再発を必然的に起こす

依存症ではない私たちにも日常の中で同じことが起こっています。

私たちの日常は95%の無意識によって支配されていて

衝動という「無意識」をたった5%の自分の思考・意思(顕在意識)で

変えることは非常に難しいのが現実です。

「子どもにイライラしてしまい、つい怒ってしまった」

「甘いものに手が伸びてしまった。ダイエットは明日から」

「朝活したくて起きたいのに二度寝してしまった」

依存症の場合、仕事・生活・家族まで壊す代償が大きいので

目立ってしまうことから区別されてしまいますが、

全人類、「やめたいのにやめられない」現象は

同じ原理ですべての人に起こっています。

世界中のどこかで誰かは必ずスリップしていることになります。

依存症の家族やパートナーの方が理解に苦しんだり

社会では

「自己管理ができないのは甘えだ!」

「意思が弱いんだ!」という声もあります。

これは5%の力で95%の強大な見えない力を抑えることに、

巨大な力に逆らうこと自体、そもそも無理があるんです。

責めても責められても、解決はしないんです。

責められると人は心理的に「抵抗」を生んでしまうし、

守れかったことに対して”自分責め”が必ず始まります。

自己嫌悪、罪悪感を感じてこの感情を感じたくないために

またスリップしてしまいます。

結果、自暴自棄に陥るという負のループを繰り返します。

根本の解決に大事なことは

「意思の弱さの問題」「自己管理能力の欠如」ではありません。

”ギャンブルやお酒を止められない行動自体”が

”真の問題”ではありません。

行動とは別にある、誰もが気づいていないところに、

本当の問題があります。

解決へのヒントは「無意識」にあります。

逆らえない力だからこそ起こるべくして起きる、

スリップ・再発をする仕組み・要因です。

(もちろん、だから飲んじゃえーという意味ではないですよ)

人生の大半を「無意識」で生きている人間の自然の摂理に

逆らうこと自体が「無理ゲー」であることに気づくこと。

「じゃあ、自分の無意識に何が起こってそうさせるのか?」

意識の向ける先を変える必要があります。

理由② 無意識の中に発端となる「心理的要因」がある

では見えない「無意識」の世界はどうなっているのか?

依存症を作り出す脳の仕組みだけでなく

そもそもの脳の快楽報酬系のシステムを作ることになった

大本の原因である「無意識の仕組み」にフォーカスして理解すること、

そして

”無意識にある心理的要因”にまず向き合うこと

これこそが「やめたいのにやめられない」連鎖を止める真の解決策です。

では一体、無意識に眠る「自分の心理的要因」は何なのか?

ある事例で説明します。

依存症をやめても別の依存症に転じた事例

ギャンブル依存からアルコール依存に移った女性

お酒がやめられない主婦Bさん(40代・女性)

旦那さんは優しくて子どもたちにも恵まれている。

側から見れば何不自由ない生活に旦那さんは

自分の好きなことや仕事までとことん許してくれている。

お酒の席で周りに言っていた言葉

「いろんなことを忘れたいじゃない?」

酒の量は増えてチューハイやビールの缶が自宅に増えていく。

独身時代、ある日時間潰しにふと入ったパチンコ店。

その日に当たってから抜け出せなくなり数百万の借金を抱える。

なんとか返済した経験があり

実は彼女はギャンブル依存症だった。

夫にはそのことも打ち明けていて過去も受け入れてくれて

彼の熱烈なプロポーズで結婚した。

誰もが羨ましがる結婚、理想の夫婦。

いつしか仕事にも酒にも過剰に打ち込むようになった。

その結果、仕事をする体力・気力まで奪われ、

人間関係のトラブルまで起こるようになる。

子どもの自立がきっかけで寂しさを感じるようになり加速した。

実は、この時点からではなく

主婦になってからアルコール依存症になっていたのだ。

【無意識は幼少期】親との関係で形成されて一生が決まる

依存症はいろんな動機で始めます。

多くの人がギャンブルやお酒は

「興味が湧いたから」「好きだったから」

「ふと始めた」と答えます。

「好き・楽しい」は確かに理由の一つです。

ですが、

本人も気づかない本当の”潜在的動機”が別にあります。

それに気づくためにはまず「無意識」が生まれ形成されるまでを

知る必要があります。

【原因は幼少期】子どもの頃からの愛されなかった寂しさと怒り

彼女の場合は

「子どもが巣立ち寂しくなって呑み始めた」

本人はそれが原因だと思っていました。

心理セラピーで「寂しさ」をもっと遡って紐解いていくと

夫婦関係で満たされないモヤモヤを晴らす「ストレス対処」のため、

そして夫や子どもに恵まれても言えない

結婚当初から、結婚前から

「漠然とした寂しさ」を持っていたことに辿り着きました。

子どもの巣立ちは”きっかけ(トリガー)”にしかすぎませんでした。

「無意識」の仕組みは

生まれてから6歳までの幼少期に

家庭環境、両親(養親)との関係性で形成されます。

【愛着形成】

特定の人との間に形成される心の絆のこと

イギリスの精神科医・児童精神医学の研究者ジョン・ボウルビィの確立した概念

まっさらの状態で生まれてきたばかりの

赤ちゃんは無防備であり無力であり”不安・恐怖”を持っている状態です。

親がしっかり愛情をもって接すること、スキンシップや言葉の声かけなどで

ぬくもりを与えると赤ちゃんは「安心感」が育ちます。

愛着(見えない心のつながり・絆)が形成されて

情緒の安定や基本的信頼感が育ち、自己受容感や自己肯定感が高まるのは

この愛着形成で決まります。

世の中でよく言われる悩み、

「自己肯定感が低い」「自分を受け入れらない(自己受容感)」

「自己否定がやめられない」「漠然とした不安がいつもある」

この根本原因は「幼少期の愛着形成」が不十分だったということです。

「幼少期の愛着形成」が不十分だった人は

無意識のベースが「安心感」ではなく、「不安・恐怖」の状態です。

「愛されたかった」という寂しさや悲しさ、

それが積み重なって

「構ってほしかった」

「わかってほしかった」

「受け入れてほしかった」

悔しさや怒りも無意識に蓄積されていきます。

人は不安・恐怖を避けて行動する生き物

どんな不安や恐怖を避けて、どんな快感を得ているかを探す

マーケティングでもよく使われる手法に

「人の潜在的な不安や恐怖」を煽る手法があります。

人間・動物が生存本能で身を守るために無意識に備わった防衛本能を使って

回避させるために商品を買わせようとする戦略です。

詐欺師はこの手口を使いますが、実は誰にも当てはまる行動心理です。

愛着形成が不十分だった人は

自己肯定感が低かったり、漠然とした不安や寂しさが常にあったり、

中には人が怖いと感じる対人恐怖、孤独感を抱える人もいます。

残念がら親がいつも身を挺して守ってくれる存在ではなかったからです。

「安心感」で人と繋がることができません。

「不安・恐怖」ベースで人と繋がり、人生を生きています。

親との感覚が人と繋がりでも続き、

繋がることが怖いし、心から信頼・安心できません。

誰にも助けてもらえてない感覚、甘えられない、助けてもらうことができない

心で繋がる術を知らないので「孤独感」があるからこそ寂しさは募ります。

人は嫌な気分・感情を消したくて快感で消す行動に出る

前回ブログ記事にある

「お酒が好きだし接待で必要だから」と飲んでいた男性。

寂しくて「お酒」で自分の居場所を作って孤独感を紛らわしていました↓

「見たくない・感じたくない感情や感覚(不安・恐怖)」

触れて感じないように無意識に回避して人は暮らします。

不安・恐怖の感覚は命の危険を表すからです。誰でも感じたくない感覚です。

人との関わりを避けたり距離をとる。

嫌われたくないから本音は言わない。

寂しくて誰かに依存したいけど人には甘えられないからお酒に走るなど…

こうやって無意識にしているので普段は気づきません。

「好きだから」という100%の欲求だと思い込んでいますが、

「不安・恐怖」「孤独感や寂しさ」を感じないように

お酒で紛らわすという

嫌なものを感じないように快感で無意識に打ち消す行動をしていました。

愛されなかった孤独感の恐怖から逃げていた

今回のギャンブル依存症からアルコール依存症に移った主婦Bさんも

幼少期からずっと両親からは兄弟は可愛がられても自分だけ見てもらえず、

見捨てられて寂しい思いをして生きてきました。

ずっと孤独感があり

「私は愛されない」「私は嫌われる存在」をどこかで感じて

自己否定感が強く、

「人と繋がっても嫌われるのでは?見捨てられるのでは?」と感じて

心から繋がることを恐れていました。

「人と繋がったら嫌われて見捨てられて孤独になる恐怖」

この感覚を潜在的に持っていました。

こんな恐怖や不安を持っていたら怖くて人と本当の意味で繋がれません。

これ以上傷つくことを孤独になるのを恐れて

愛してくれる旦那さんの深い繋がりも避けて

結局、孤独感は癒されないまま「人と心から繋がれない寂しさ」は募り

また、それを感じたくないため無意識にお酒を飲んで打ち消していました。

彼女が恐れている恐怖、

孤独感や寂しさを感じないようにすんでいるメリットがある限り

依存症はたとえ一旦なくなっても再発・スリップするし

別の依存症に移るだけです。

依存症は根本解決しないと結局繰り返す

問題行動は何かを感じたくない”手段”に過ぎない

心理的に「見たくないものには蓋をする」

強い嫌な感覚「不安・恐怖」に対して根本から解決しない限り、

アルコールで蓋をし続ける行動が続きます。

スリップ・再発もずっと続いてしまいます。

ギャンブル依存症からアルコール依存症へ

ゲーム依存症からギャンブル依存症へ

別の依存症に移ってしまい

依存症が再発するパターンも起こります。

根本問題に向き合っていないから起こります。

依存症の問題行動を止めるだけでは変わらないのは

アプローチする場所が大きくズレているから起こります。

あくまで問題行動・スリップ(再発)は見たくない感情・感覚を

見ないようにしている手段でしかありません。

自分が依存を手放さない本当の理由

お酒をまた飲んでしまう

ギャンブルをまたしてしまう

買い物が止まらない

ゲーム依存で課金がやめたいけどやめられない

酒・ギャンブル・買い物・薬物などの

「ドーパミン」「アドレナリン」などの快楽・快感と引き換えに

「一番見たくないものを見ないですむ」メリットを

自分は自らつかんで選んでいるのが本質です。

これを「心理的なメリット(心理的利得)」と呼びます。

快感・快楽の裏側にこれがあるかぎり、

人は絶対手放しません。

単純にお酒が美味しいとか、ギャンブルが性に合ってるからとかではない真実です。

禁パチ・断酒・禁酒は依存症の真の解決にはならない理由です。

意思が弱い自分責めでなく心の傷(トラウマ)に向き合う

再発・スリップしても自分を責め過ぎない

「やめられない自分は情けない」と

本人が自己嫌悪に陥ることは自分を余計に苦しめてしまいます。

そんな「ダメな自分(自己否定感)」を感じると自分に嫌気がさし、

自暴自棄になりギャンブルやお酒へ自ら走らせる原因となります。

「自分を責める」のではなく

「気づく」で一旦止めてあげてください。

そして、気づいた自分にマルをつけてあげてください。

ジャッジをしないでまずは「気づいてあげる」

これも解決スキルであり大事な一歩です。

自分をそのままの”状態”として優しく見てあげる。

「気づき」は自分に寄り添う行為です。

まずは一旦、自分責めや自己嫌悪になる自分をやめて

「自分を、自分の人生を大切にしたい」その想いを大事にしてくださいね。

自分の寂しさ・孤独感・恐怖を癒すと起こること

心理セラピーでは現実の問題や悩みの水面下「無意識」にある

真の問題「不安・恐怖」にアプローチしていきます。

そしてその恐怖・不安を避けることで得ている心理的メリットが何なのかも

丁寧に質問しながら紐解いていきます。

「不安・恐怖」ベースの無意識を癒すと「安心感」ベースに変わっていきます。

「見たくなかった不安・恐怖」のを打ち消すためにしていた過剰な問題行動は

徐々に落ち着いてきます。

無理なく、自然に、穏やかに依存・執着が緩まっていきます。

なかには根本原因の「不安・恐怖」「さみしさや孤独感」を癒したことで

依存行動だけでなく、人との関わりも安心して繋がれるように変わっていった人もいます。

根本原因が変わると他の悩みもよくなる副次的効果です。

あなたの自分らしい人生を生きるサポートを

心理セラピーで応援しています。

当カウンセリングサービスについて

心理セラピーの各サービスについて

当ページでご紹介している内容は、医療的診断・治療を目的としたものではなく、心理的アプローチによって心理的支援・自己理解の促進を目的としています。

必要に応じて、医療機関や公的機関との併用もご検討ください。

私は臨床の現場や心理支援の経験を活かし、依存症やスリップの経験を持つ方々が安心して自己と向き合える時間・場を提供しています。

回復の過程において、安心して気持ちを語れる場を求めている方は、ぜひご相談ください。

信頼できる公的な支援機関のご案内

依存症に関するサポートは、医療機関や公的支援機関、自助グループなどさまざまな形で提供されています。必要に応じて、以下の情報もあわせてご活用ください。

- 🔗 国立精神・神経医療研究センター|依存症治療部門

https://www.ncnp.go.jp/hospital/guide/section/addiction.html - 🔗 厚生労働省|依存症対策全国センター一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html - 🔗 AA(アルコホーリクス・アノニマス)日本

https://aajapan.org/

ご自身に合った支援の形を見つけることが、回復の大切な一歩です。